央广网呼和浩特9月8日消息(记者邵玉琴 实习记者赵函御)“我们用三个月时间整理出了728部数学古籍,而这一成果则归根于数学古籍智能整理系统的研发应用。”9月5日,“大哉言数·九章智能体”研发成员内蒙古师范大学科学技术史研究院博士生白胡日查向记者演示了该科研成果的系统模型。当白胡日查语音问询“方田术算梯形面积”,系统即刻解析应答。这一全球首个古典数学智能整理系统,已于今年7月通过“蒙科聚”平台发布。

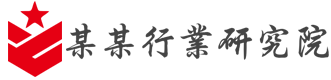

董杰教授向记者介绍“大哉言数·九章智能体”数据+知识的驱动模型(央广网记者 邵玉琴 摄)

为了能将古老的数学典籍进行活化应用,内蒙古师范大学四代学者接力70年。“传承千年的数学智慧不能躺在书本里,而是让它转化成可以活化传承应用的科学。”内蒙古师范大学科学技术史研究院教授董杰坦言。

在内蒙古师范大学科学技术史研究院三楼,一尊人物雕塑格外引人注目,雕塑的原型就是这门学术的奠基人李迪教授。

1956年,29岁的李迪从东北支边来到内蒙古师范学院(今内蒙古师范大学),此后毕生投身科技史研究。

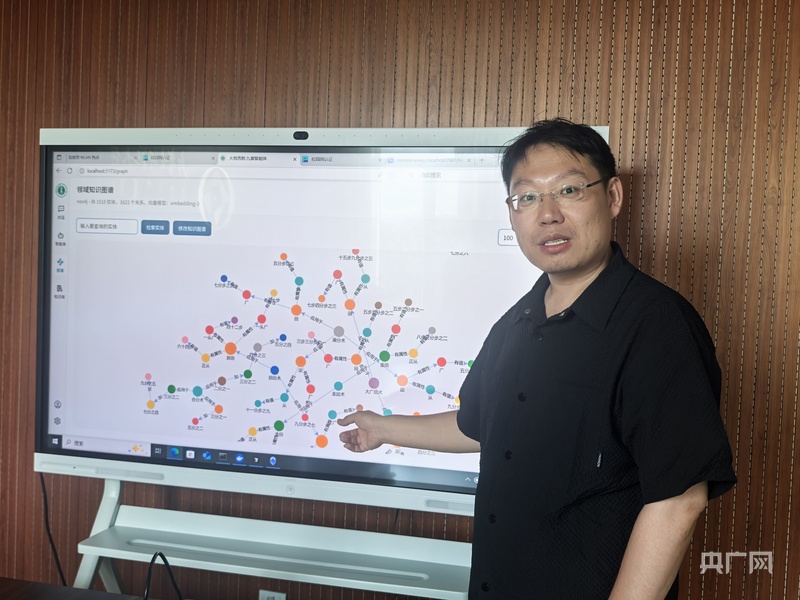

在科研条件有限的年代,他带领团队寻访善本、手抄校勘,系统梳理《割圆密率捷法》等数学古籍的版本源流与算理,厘清古代数学算法脉络;主编6卷本《中国少数民族科技史丛书》系统展现中华各民族科技交流史,填补学术空白;著有《中国数学通史》等30余部著作,发表论文400余篇;1983年创建科学史研究所,培养大批骨干人才,使该所成为国际知名的“中国大陆自然科学史研究三大重镇”之一。

董杰告诉记者,第一代学者用四十余年时间整理出《中国算学书目汇编》,建立数学古籍研究方法论,厘清了中国数学古籍家底,让千年典籍迈出第一步;第二代学者创新“文献校注+算例复原”模式,将“朱世杰垛积术”“计作清台”等晦涩算法转化为现代可验证成果,为后续转化积累核心素材;第三代学者整合了前两代200余万字校注文本、500余例算例,历经6年攻关,将数学古籍与AI结合,最终搭建起中国数学古籍资源库,并研发“九章智能体”;第四代新人则对数学古籍开展语义知识组织,将所得领域知识图谱与知识链协同增强大语言模型的上下文关系及逻辑推理计算能力,从而有效缓解其在数学古籍领域中的忠实性、逻辑性幻觉问题。

据介绍,该智能体完整融入《九章算术》《则古昔斋算学》等中国古典数学内容,既能满足学生探索需求,也能为学者提供研究支撑。其关键突破在于打破AI对海量数据的依赖——以李迪团队整理的古籍原文、二代校注成果为核心,提炼小样本语料,构建“领域知识库+知识图谱”机制,精准解读“委粟术”“尖锥术”等古算实体,避免误读。

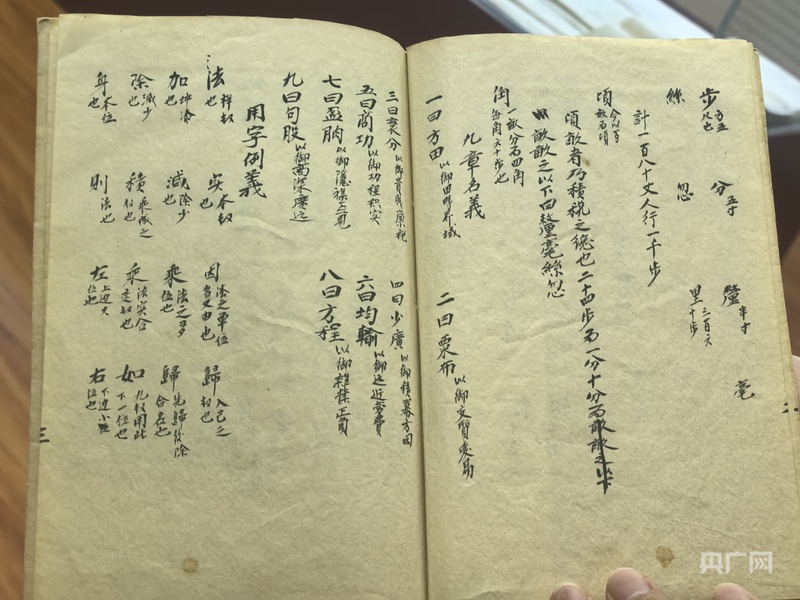

内蒙古师范大学科学技术史研究院代钦教授数学及其他学科中外典籍个人收藏(央广网记者 邵玉琴 摄)

“像和古代数学家对话!”该校数学系一学生在体验后称。当他询问“粮食兑换问题”时,系统先引“粟米之法”原文,再演示“今有术”计算,还对比现代算法,“古籍一下子变亲切了”。

这一成果获国际高度认可。国际数学史学会前主席道本教授曾评价其“做得好极了,令人难以置信”。道本周认为其“东方数学范式+现代AI”路径,为全球数学典籍数字化提供了“中国方案”。

目前,研发团队已联合企业组建创新平台,攻关“古代算法现代应用”等课题;设立交叉学科人才计划,培育“懂数学史+通AI”人才。

“从李迪教授手抄古籍到如今的AI活化,中国数学古籍保护传承的初心始终不变。”董杰表示,未来,“九章智能体”将通过授权许可等方式,与相关企业、机构合作,让千年数学智慧真正走进大众生活。